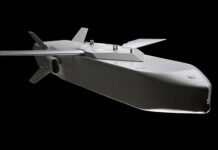

Die Taurus-Debatte ist wieder da (ja, diese Debatte kann der Autor genauso wenig leiden wie jeder andere, vielleicht sogar noch mehr). In einem Fernsehauftritt letzte Woche erklärte der voraussichtlich künftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, dass er – in Absprache mit den europäischen Verbündeten – für die Lieferung des Taurus an die Ukraine offen wäre. Daraufhin bekräftigten mehrere Stimmen seines wahrscheinlichen Koalitionspartners, der SPD, ihre Skepsis und Ablehnung mit dem Argument, dass eine solche Lieferung Deutschland zu einer direkten Kriegspartei machen und erhebliche Eskalationsrisiken bergen würde.

Dies ist freilich eine Zombie-Debatte, die seit der Lieferung von „Storm Shadow“-Marschflugkörpern durch Großbritannien im Mai 2023 immer wieder mit den gleichen Argumenten auf beiden Seiten geführt wird (wobei eine Seite – die Gegner der Taurus-Lieferung – durchweg im Irrtum war).

Jetzt, zwei Jahre später, hat sich die Lage vor Ort in der Ukraine grundlegend geändert. In diesem Beitrag geht es daher um die Frage, ob eine Taurus-Lieferung im Jahr 2025 noch immer sinnvoll ist, oder ob sich das Zeitfenster bereits geschlossen hat. Das Kurzfazit lautet: Es ist sinnvoll, und zwar möglicherweise mehr denn je.

Scheinargumente

Die Gegner der Taurus-Lieferung führen in der Regel drei Hauptargumente an: Erstens, dass der Taurus keinen nennenswerten militärischen Unterschied in der Ukraine machen würde. Zweitens, dass die Ukraine den Taurus nicht eigenständig betreiben könnte, was bedeuten würde, dass sich Deutschland zu sehr in den Konflikt einmischen und eine direkte Konfrontation mit Russland riskieren würde. Drittens sei der Taurus für die Bundeswehr zu wertvoll und in so begrenzter Stückzahl verfügbar, dass die Luftwaffe es sich nicht leisten könne, ihn abzugeben. Insgesamt, so argumentieren sie, überwiegen die Risiken den möglichen Nutzen.

In Wirklichkeit hält keines dieser Argumente einer ernsthaften Prüfung stand.

Erstens hängt die Frage, ob Taurus allein die Situation vor Ort verändern wird, davon ab, wie die Ukraine die Waffe einsetzen darf, wie sie sie tatsächlich einsetzt und welches Ausmaß die Schäden haben werden.

Wird die Ukraine beispielsweise die Brücke von Kertsch angreifen dürfen? Wenn ja, wird sie sich für dieses Ziel entscheiden oder wird sie sich auf andere Ziele konzentrieren? Und wenn die Brücke getroffen wird, wird sich dies spürbar auf die russische Logistik auswirken, oder hat Russland den Verlust bereits eingepreist und die Nachschublinien im Voraus umgeleitet? (Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte.)

Bevor eine Lieferung erfolgt, sind endgültige Aussagen über die Auswirkungen verfrüht und notwendigerweise spekulativ. Unabhängig davon, ob die Auswirkungen entscheidend sind, wird die Lieferung des Taurus an die Ukraine Russland dazu zwingen, Anpassungen vorzunehmen – zum Beispiel durch die Verlegung von Flugabwehrsystemen oder die Verlegung von Logistikknoten und Lagerstätten. Der Taurus wird Auswirkungen auf den Einsatzraum haben, auch wenn das Ausmaß noch nicht abzusehen ist.

Zweitens könnte die Ukraine, ebenso wie Südkorea und Spanien, die den Taurus im Rahmen von Exportverträgen erworben haben, das System unabhängig und ohne direkte deutsche Aufsicht betreiben, vorausgesetzt, das ukrainische Personal erhält die erforderliche Ausbildung und wird mit der autonomen Durchführung von Angriffen betraut. Niemand bestreitet, dass der Zielfindungsprozess mit direkter Unterstützung durch die deutsche Industrie oder die Bundeswehr zunächst schneller und effizienter gestaltet werden könnte. Aber es gibt keinen Grund – ja, wirklich keinen –, warum die Ukrainer das System bei entsprechender Ausbildung nicht selbst bedienen könnten.

Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass deutsche Geo- und Navigationsdaten für das Funktionieren des Taurus unbedingt erforderlich sind. Die Ukraine sammelt seit Jahren über private Satellitenanbieter entsprechende Navigationsdaten. In einigen Fällen sind diese Daten den deutschen wahrscheinlich sogar überlegen, insbesondere was die Aktualität angeht. Die einzige technische Frage ist, ob die Taurus- Zielführungssoftware ukrainische Datenformate verarbeiten kann. Aber selbst wenn dies ein Problem darstellt, sollte es durch ein Software-Update lösbar sein.

Die Kritiker haben Recht, dass die Überlebensfähigkeit und damit die Effektivität des Taurus ohne den Zugang zu ergänzenden Daten über die Standorte der russischen Flug- und Raketenabwehr und der elektronischen Kampfführung beeinträchtigt werden könnte. Die meisten dieser Daten stammen jedoch aus den Vereinigten Staaten, gefolgt vom Vereinigten Königreich. Deutschland spielt in dieser Hinsicht nur eine marginale Rolle, so dass die Kritiker auch in diesem Punkt beruhigt schlafen können.

Drittens stimmt der Autor den Gegnern der Tuarus-Lieferung voll und ganz zu, dass selbst der Verlust einer begrenzten Anzahl von Taurus-Marschflugkörpern einen erheblichen Einschnitt in die Gesamtfähigkeiten der Bundeswehr bedeuten würde. Allerdings mangelt es diesem Argument oft an Kohärenz. Wenn Taurus tatsächlich so wichtig für die deutsche Landesverteidigung ist, warum empören sich dieselben Stimmen nicht über die Tatsache, dass nur 600 Flugkörper beschafft wurden? Warum gibt es bis heute keinen erhöhten politischen Druck, die Produktion wieder aufzunehmen und die Stückzahlen nennenswert zu erweitern?

Soweit öffentlich bekannt, hat Deutschland eine bestimmte – wenn auch nicht näher bezeichnete – Anzahl von Taurus- Flugkörpern für die NATO-Einsatzplanung bereitgestellt. Damit ist die Zahl der Systeme, die realistischerweise an die Ukraine geliefert werden können, begrenzt. Dem Taurus-Leak zufolge scheint die Luftwaffenführung jedoch bei der Weitergabe von 50 bis 100 Flugkörpern keine Gefahr für die eigene Einsatzbereitschaft zu sehen. Diese Einschätzung sollte Gewicht haben.

All dies unterstreicht aus Sicht des Autors, dass die Standardargumente gegen Taurus-Lieferungen nicht überzeugend sind. Sie galten nicht für 2023 oder 2024 – und sie gelten sicher nicht für 2025. Tatsächlich sind die Argumente für die Auslieferung jetzt stärker als je zuvor.

Weshalb im Jahr 2025 liefern?

Als die Ukraine im Mai 2023 zum ersten Mal Storm Shadow- Flugkörper erhielt, war ihre Fähigkeit zum Wirken in der Tiefe praktisch nicht vorhanden. In dieser Hinsicht war Storm Shadow – und später SCALP-EG von Frankreich und Italien – ein großer Fortschritt, der eine entscheidende Fähigkeit in der modernen Kriegsführung ermöglichte: die Fähigkeit, Ziele in operativer und strategischer Tiefe anzugreifen bzw. zu bedrohen.

Gleichzeitig war die Situation aber auch problematisch. Die Ukraine war vollständig von diesen teuren westlichen Systemen abhängig, um Wirkungen im rückwärtigen Raum des Feindes zu erzielen. In Anbetracht der begrenzten Mengen und der hohen Kosten gab dies sofort Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Effizienz und vor allem der Nachhaltigkeit der ukrainischen Langstreckenangriffe. Dies war in der Tat eines der Hauptargumente, warum der Taurus zu auch schon 2023 so dringend benötigt wurde: Es war immer klar, dass die Ukraine ihren Vorrat an Storm Shadow und SCALP-EG irgendwann aufbrauchen würde – was nun der Fall zu sein scheint.

Bis 2025 hat sich die Situation grundlegend geändert. Die Ukraine verfügt jetzt über Hunderte oder sogar Tausende von einheimischen Langstreckenwaffen. Diese Systeme sind weniger ausgereift und weniger wirksam als Storm Shadow/SCALP-EG oder Taurus – vor allem gegen gehärtete Ziele –, aber sie sind weitaus kostengünstiger. Das ändert die Kalkulation. Wenn der Taurus geliefert werden würde, könnte die Ukraine ihn für die Ziele vorhalten, bei denen es wirklich auf Präzision und Letalität ankommt, während weniger komplexe Ziele mit den vorhandenen einheimischen Systemen bekämpft werden könnten.

Wie bereits erwähnt, sind die genauen Auswirkungen einer möglichen Taurus-Lieferung nach wie vor schwer vorherzusagen. Dennoch spricht vieles dafür, dass die kumulativen Auswirkungen der Lieferung des Taurus im Jahr 2025 größer sein könnten, als wenn die Lieferungen in früheren Jahren stattgefunden hätten.

Das zweite Argument ist politischer Natur: Die Taurus-Debatte ist zum Symbol für die deutsche Risikoaversion und Schmerzintoleranz geworden. Das hat der Glaubwürdigkeit Deutschlands geschadet – sowohl bei den NATO-Verbündeten als auch in Moskau.

Wenn Deutschland bereit zu sein scheint, beim geringsten Anzeichen einer Eskalation in der Ukraine einen Rückzieher zu machen, könnte man sich in Moskau fragen: Warum sollte Deutschland in einer größeren NATO-Krise, in der osteuropäische Verbündete direkt gefährdet sind und die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Eskalation zwischen der NATO und Russland weitaus höher ist, plötzlich standhaft bleiben? Das Problem ist nicht, dass Scholz oder Deutschland in einem solchen Szenario zwangsläufig nachgeben würden – dies ist eine spekulative kontrafaktische Situation, so dass eindeutige Vorhersagen nicht möglich sind. Aber die Gefahr liegt im Signal: Solange wir uns erpressbar zeigen, könnte sich Russland verkalkulieren – und damit das Risiko erhöhen, dass es die NATO in einen direkten Konflikt verwickelt, weil seine Entscheidungsträger fälschlicherweise glauben, sie hätten die Oberhand.

Der wahrscheinliche neue Bundeskanzler, Friedrich Merz, muss diesen Fehler korrigieren. Die Lieferung des Taurus würde den gefährlichen Kreislauf des Zögerns durchbrechen und das gefühlte Gleichgewicht der Entschlossenheit wieder zu Gunsten Europas verschieben. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Lieferung des Taurus keine Risiken birgt – die gibt es, wie auch bei anderen Waffensystemen, die der Ukraine geliefert werden. Aber im Vergleich zu den Risiken der Untätigkeit und dem Signal, das von einem wiederholten Nachgeben gegenüber den russischen nuklearen Drohungen ausgeht, sind diese Risiken gering.

Insgesamt bleibt die Schlussfolgerung unverändert: Der Taurus sollte so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert werden. Die Argumente für eine Lieferung sind heute wohl noch stärker als im Jahr 2023 – sowohl militärisch als auch politisch. Wenn die Lieferung zudem als letzter Auslöser für die Wiederaufnahme der Produktion von zusätzlichen Marschflugkörpern in Deutschland dient, um die ausgelagerten Bestände wieder aufzufüllen, würde dies langfristig zusätzliche Vorteile für die europäische Verteidigung mit sich bringen.

Autor: Fabian Hoffmann ist Doktorand am Oslo Nuclear Project an der Universität Oslo. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der Beitrag erschien erstmalig am 19.04.2025 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.