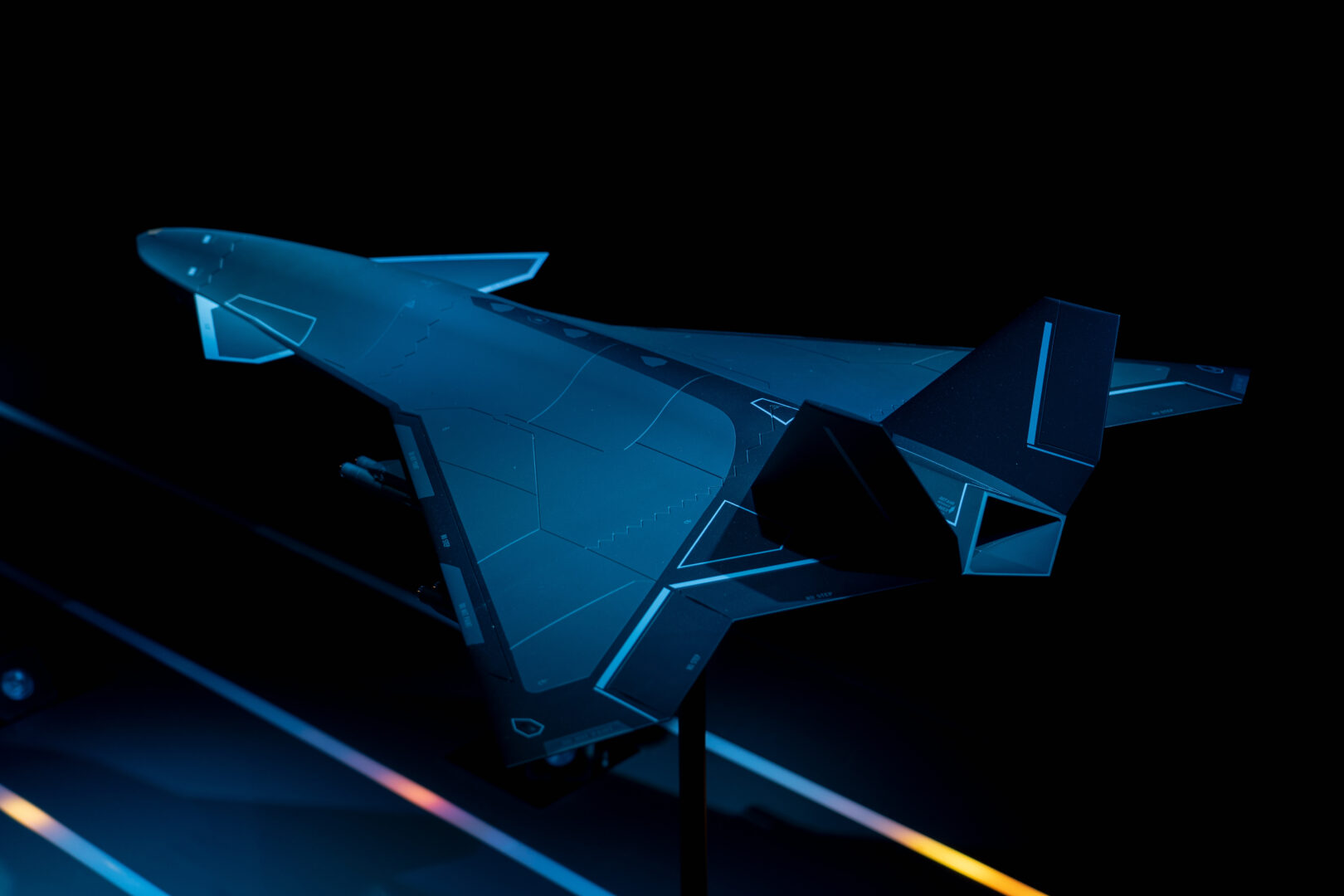

Beim trilateralen Future Combat Air System (FCAS) sollen unbemannte Flugzeuge, sogenannte Remote Carrier, und Wirkmittel im Verbund mit dem Next Generation Fighter (NGF) operieren. NGF und große Remote Carrier werden nach bisherigen Plänen die wesentlichen Bestandteile des Next Generation Weapon System (NGWS) bilden. Überdies hat Airbus Defence and Space bei der Luftfahrtausstellung ILA im vergangenen Sommer in Berlin das Designkonzept des Wingman vorgestellt – eines noch größeren unbemannten Begleitflugzeugs der 10-Tonnen-Klasse. Auch andere Länder wie die USA arbeiten an ähnlichen Konzepten.

„Wir erwarten, dass die Zukunft bei Luftkampfsystemen im Verbund bemannter und unbemannter Kampfflugzeuge liegt“, erläuterte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf Nachfrage mit. Das deutsch-französisch-spanische Next Generation Weapon System sei bereits von Beginn an so ausgelegt.

Allerdings werden FCAS und NGWS frühestens im Jahr 2040 eingeführt, wie es zuletzt hieß. So lange will das BMVg offenbar nicht warten. Mit Bezug auf das NGWS teilte der Sprecher mit: „Bis dieses Waffensystem verfügbar ist, beabsichtigen wir, unbemannte Systeme unter Führung von Bodenstationen und/oder aus anderen Flugzeugen einzuführen.“ Weitere Details und Zeitlinien nannte er jedoch nicht.

Diese unbemannten Luftfahrzeuge sollen den Ausführungen des BMVg zufolge bemannte Kampfflugzeuge ergänzen oder gegebenenfalls sogar ersetzen. „Bei bewaffneten Einsätzen gegen Ziele am Boden ist dabei eine Kernforderung, dass die Freigabe zur Bekämpfung durch einen Menschen erfolgt“, betonte der Sprecher.

„Im Rahmen der wehrtechnischen Forschung und Entwicklung (F&E) werden aktuell wesentliche, für unbemannte Flugzeuge relevante Technologien vorangetrieben. Hierbei stehen Anteile wie Missionsmanagement, Konnektivität, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Sensordatenfusion sowie (Teil-)Automatisierung von Funktionsabläufen im Fokus“, so das BMVg. Weiterhin würden Teilbereiche auch in europäischen Kooperationen adressiert, wie relevante Fragen der Standardisierung im Projekt „European Initiative for Collaborative Air Combat Standardisation“ des Europäischen Verteidigungsfonds. Im NGWS-Programm habe die Entwicklung von unbemannten Begleitflugzeugen, den Remote Carriers, zu denen auch der Wingman zähle, einen maßgeblichen Anteil, führte der Ministeriumssprecher aus.

Airbus ist im Rahmen des Next Generation Weapon System für den Remote Carrier verantwortlich, während das französische Unternehmen Dassault den Lead bei der Entwicklung des bemannten New Generation Fighter innehat. Da der Remote Carrier jedoch aus dem NGF geführt werden soll, ist eine enge Abstimmung der Schnittstellen zwischen den beiden für die Flugzeuge verantwortlichen Unternehmen erforderlich. Die Kooperation zwischen Airbus und Dassault gilt in Fachkreisen jedoch als stark ausbaufähig.

Das in Berlin vorgestellte Konzept des Wingman sollte nach den damals vorgetragenen Vorstellungen von Airbus ab Anfang der 30er-Jahre fliegen und von einem modernisierten Eurofighter geführt werden. Somit ergibt sich eine gewisse Übereinstimmung mit den Plänen des BMVg. Allerdings gilt der präsentierte Wingman als komplex und entsprechend teuer – wie auch aus Kreisen der Luftwaffe zu vernehmen ist. Der Krieg in der Ukraine zeigt jedoch, dass die erforderliche „Combat Mass“ nur erreicht werden kann, wenn eine große Zahl von günstigen Wirksystemen verfügbar ist. Der Verlust eines solchen Systems ließe sich auch leichter verschmerzen. Derartige Systeme mit begrenzter Komplexität können auch schneller entwickelt werden.

Berücksichtigt man die Prognose, wonach Russland im Jahr 2029 die notwendige Stärke zum Angriff auf NATO-Territorium erreichen könnte, dürfte eine möglichst frühe Einführung der unbemannten Kampfflugzeuge im Interesse der Bundeswehr liegen.

Hinsichtlich unbemannter Systeme hat das französische Verteidigungsministerium bereits Fakten geschaffen: Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu beauftragte im vergangenen Oktober Dassault mit der Entwicklung eines unbemannten Kampfflugzeugs (Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV). Dieses soll das Kampfflugzeug Rafale in der Konfiguration F5 nach 2030 ergänzen. Die neue Stealth-Drohne werde aus dem Cockpit der Rafale F5 geführt, so Lecornu.

In den USA wurden gleich die vier Unternehmen Anduril, Boeing, General Atomics und Kratos mit der Entwicklung von Unmanned Collaborative Combat Aircraft (UCCA) – so eine weitere Bezeichnung für unbemannte Kampfflugzeuge – unterschiedlicher Größenklassen betraut. Die Programme laufen bereits seit einigen Jahren und haben einen entsprechenden Reifegrad erreicht.

Um von den in den Vereinigte Staaten gemachten Erfahrungen zu profitieren, würde sich auch für Deutschland die Kooperation mit einem der vier Player anbieten. Wie aus gut informierten Kreisen zu vernehmen ist, hat Airbus auch bereits eine Zusammenarbeit mit Kratos ins Auge gefasst. Eine Stellungnahme dazu lehnte Airbus ab.

Der US-Konzern arbeitet bereits seit Ende der vergangenen Dekade am unbemannten Experimentalflugzeug XQ-58A Valkyrie, das im März 2019 seinen Erstflug absolvierte. Die strahlgetriebene Valkyrie soll als Loyal Wingman zusammen mit einem bemannten Kampfflugzeug fliegen.

Ein Fokus bei der Entwicklung liegt auf einem niedrigen Preis, um große Stückzahlen beschaffen zu können. Nach Angaben des US-Unternehmens liegen die Kosten bei weniger als 10 Millionen US-Dollar pro Stück. Beim Design des Flugzeugs greift Kratos auf seine Erfahrungen bei Zieldrohnen zurück, die laut dem Hersteller wesentliche Flugeigenschaften von Fighter-Jets aufweisen.

Die im hohen Unterschallbereich fliegende Valkyrie kann den Angaben zufolge 600 Pfund an Waffen im internen Bombenschacht und nochmals 600 Pfund als Außenlast tragen. Der Start erfolgt – unterstützt von Booster-Raketen – von einem Katapult. Gelandet wird mit dem Fallschirm, wie bei Zieldrohnen nicht unüblich. Kratos sieht das Flugzeug nach eigenen Angaben in erster Linie als „Test Bed“, um die vielen Facetten der Kooperation von bemannten und unbemannten Flugzeugen zu testen.

Die Nutzung eines UCCA wie der Valkyrie für Tests von Airbus und der Luftwaffe hätte vermutlich den Vorteil, dass man hinsichtlich des Air Frame und der Zulassung auf bestehendes Know-how aufbauen und sich deshalb auf die wichtigen Fragen der Zusammenarbeit zwischen Kampfjet und den unbemannten Komponente eines Luftkampfsystems konzentrieren könnte. Die Landung mit dem Fallschirm beinhaltet überdies einen Sicherheitsaspekt, da bei einem Absturz weniger Kollateralschäden zu erwarten wären. Kratos zufolge ist die Valkyrie nach der Fallschirmlandung „binnen Tagen“ wieder einsatzbereit.

Durch das einfache Design könnte die Fertigung eines solchen UCCA womöglich auch außerhalb von Flugzeugproduktionsstätten aufgebaut werden – im Kriegsfall ein wichtiger Vorteil, um große Stückzahlen zu realisieren.

Bei Tests dürfte es von großer Bedeutung sein, dass Airbus die Konnektivität eines unbemannten Fliegers mit den in Deutschland genutzten Kampfflugzeugen Eurofighter und F-35 herstellen kann. Dies würde den Vorteil mit sich bringen, dass ein UCCA auch von anderen Nutzern der beiden Kampfflugzeuge eingesetzt werden könnte.

Wie geht es mit FCAS weiter?

Vor dem Hintergrund, dass Frankreich ein Unmanned Combat Air Vehicle entwickelt, Deutschland unbemannte Kampfflugzeuge vor dem Ausrollen von FCAS einführen will und sich die geopolitische Lage für Europa mit dem fortschreitenden Ukraine-Krieg und der neuen Trump-Administration in den USA weiter verschlechtert, stellt sich grundsätzlich die Frage, wie es mit FCAS weitergeht. Gegenwärtig befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase 1b, als nächstes sollen Milliardensummen in die Phase 2 fließen. Aber wird es tatsächlich dazu kommen?

Zumindest auf deutscher Seite schienen zuletzt einige der Beteiligten desillusioniert über das Projekt zu sein, denn die Troika aus Frankreich, Deutschland und Spanien zieht mitunter in unterschiedliche Richtungen.

Wie es heißt, werden durch fixe Vorgaben der französischen Seite die Entwicklungsmöglichkeiten des zukünftigen FCAS-Kampfflugzeugs massiv eingeschränkt. Denn Frankreichs Streitkräfte wollen den New Generation Fighter von einem Flugzeugträger aus einsetzen. Das bedeutet allerdings, dass das Startgewicht auf 16 Tonnen limitiert ist. Bei dieser Gewichtsvorgabe geht es um die Kennzahl Operational Empty Weight (OEW), also Gesamtflugzeug ohne Treibstoff und Bewaffnung.

Auch die F-35 C, die in Fachkreisen als gelungener Flugzeugentwurf und damit Blaupause für den NGF gilt, hat ein OEW von knapp 16 Tonnen. Damit hängt es von der Flugzeugauslegung ab, ob bei fast identischem OEW des NGF auch die gleiche interne Waffen- bzw. Treibstoffzuladung erreicht werden kann. Aufgrund der Tonnage-Vorgabe müssen die Planer nun abwägen, wie sie Antrieb, Nutzlast und Reichweite ausbalancieren.

Um große Reichweiten im Stealth-Modus zu erreichen, ist ein hoher interner Treibstoffvorrat erforderlich, was dann zu Lasten von Leistung oder Kampfbeladung gehen kann. Gerade für die deutsche Luftwaffe, die offenbar großen Wert auf eine hohe Reichweite legt, ist dies ein wichtiger Punkt. Fraglich ist deshalb, ob überhaupt ein einziger NGF-Entwurf für die drei FCAS-Länder passt.

Es wird auch zu diskutieren sein, welche Waffen in den NGF und dessen Bombenschacht integriert werden können. Dies ist nicht unwichtig, da die drei Nationen unterschiedliche Effektoren einsetzen, wobei die Deutsche Luftwaffe auch US-Lenkwaffen im Bestand hat oder beschafft.

Wie es noch bis vor kurzem aus Kreisen der Union hieß, braucht das Programm womöglich einen neuen Ansatz. Die Industrie alleine werde voraussichtlich keine Lösung finden. Vielen Beobachtern gilt auch der Zeitplan der Einführung von FCAS bis 2045 in der augenblicklichen Bedrohungslage als nicht mehr zeitgemäß.

Während man auf politischer Ebene weiterhin auf einen engen Schulterschluss mit Frankreich setze, scheine auf Ebene der Unternehmen Sand im Getriebe zu sein, hieß es.

Allerdings setzt sich spätestens seit der Münchener Sicherheitskonferenz die Erkenntnis durch, dass Europa seine Verteidigung in Zukunft wohl ohne die USA organisieren muss. Das könnte neuen Schub für das FCAS-Projekt bringen, zumal Frankreich auf Grund seiner „Force de frappe“ für Deutschland noch wichtiger geworden ist.

Lars Hoffmann